息子が塾から帰ってきて、理科の授業で「太陽の光・熱が、直接空気をあたためることは、ほとんどない」と学んだとのこと。

それを聞いてビックリ…太陽の光は直接空気をあたためる・熱くすると思っていました…!

2階バルコニーの遮熱対策を考え直す

そこで、我が家の暑い南西向き二階リビング&バルコニーの遮熱対策について、さらに考えさせられることになりました。

ちなみに我が家の二階リビングには、南西向きに掃き出し窓が二つあり、その外に広めのバルコニーがあります。

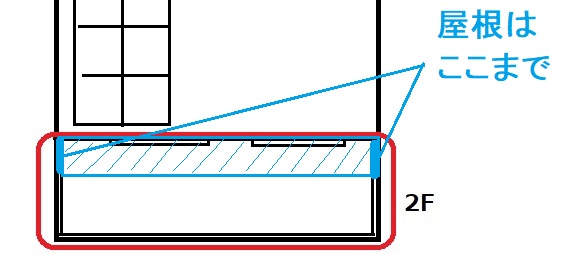

一応人工芝は自力で敷いたのですが、庇(屋根)の出も浅いので、直射日光がバルコニーと窓に降り注ぐという過酷な環境です…!

ちなみにバルコニーの一部までは一応屋根がありますが、ほぼ屋根なしのバルコニーです。

(奥行き約1.82m×幅5.915mのバルコニーで、屋根がある部分は0.455m×5.915m。)

太陽の熱が地面をあたためることで空気があたたまる

「太陽高度が一番高いのは12時頃ですが、地温(地表面の温度)が最高になるのは午後1時頃で、さらに、気温が最高になるのは午後2時頃。」とのこと。

太陽の日差しそのものが、家の周りの空気を熱くして、それによって家の中も暑くなる…「のではない」のだなと今さら知った私。

「太陽からの光が、地面をあたためる→熱伝導によって空気があたためられる」

太陽からの光で、地面があたたかくなり、そして空気へその熱が伝わり、気温が高くなっていく…

太陽の熱であたためられた地面(バルコニーのコンクリート部分や、床(窓越しに太陽光が入る))のせいで、バルコニーや二階の掃き出し窓周辺が熱くなり、そのために二階が熱くなるのかも。

もちろんそれだけではなくて屋根からの熱とかいろいろとあるんだと思いますが…

屋根の対策となると、屋根のリフォーム…ちょっと大がかりなことになってしまうので、とりあえずすぐにできて効果がありそうな対策は、バルコニーの遮熱対策だろうと思いました。

バルコニーの遮熱対策(我が家がやってみたこと)

対策1:スタイルシェード

対策2:グリーンカーテン

対策3:よしず

対策4:人工芝を敷く

対策5:水まき・打ち水

対策1:スタイルシェード

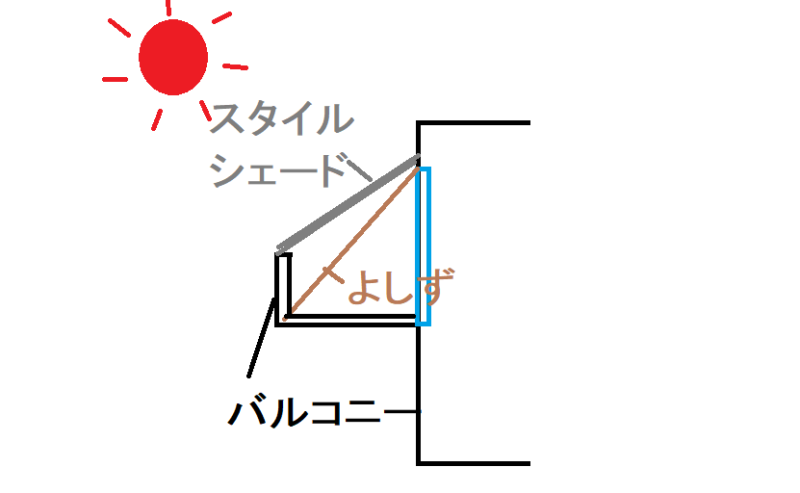

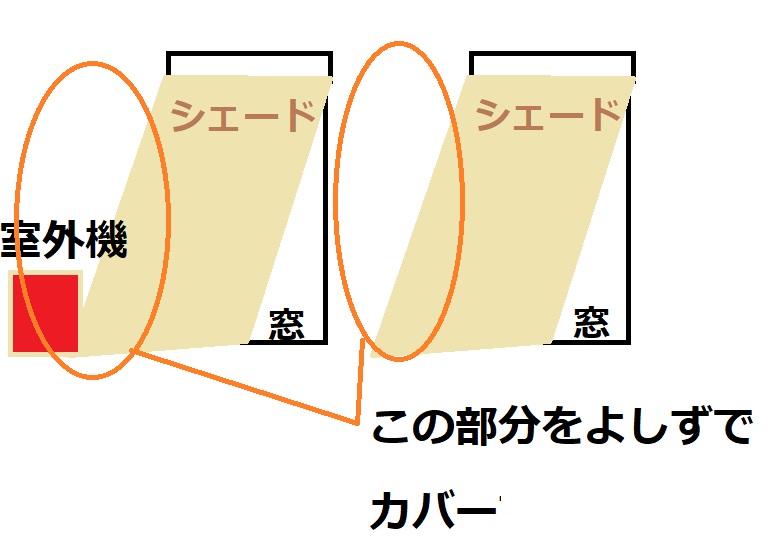

掃き出し窓に付けた「スタイルシェード」は、ななめにしてバルコニーの地面を太陽の熱からある程度守ることができます。

掃き出し窓に対して、まっすぐ下におろして固定しておくこともできるのですが、やはり日差しの強いときは、バルコニー前壁に向かってななめに設置しておくと、暑さをかなり防げている感覚があります。

窓から入る日射だけではなく、バルコニーの地面があたたまるのを防ぐことができるからだと思われます(当然ですね)。

よしずでもある程度可能なのですが、シェードの方がバルコニーの前壁部分からも日差しを遮れるのでより良さそうです。

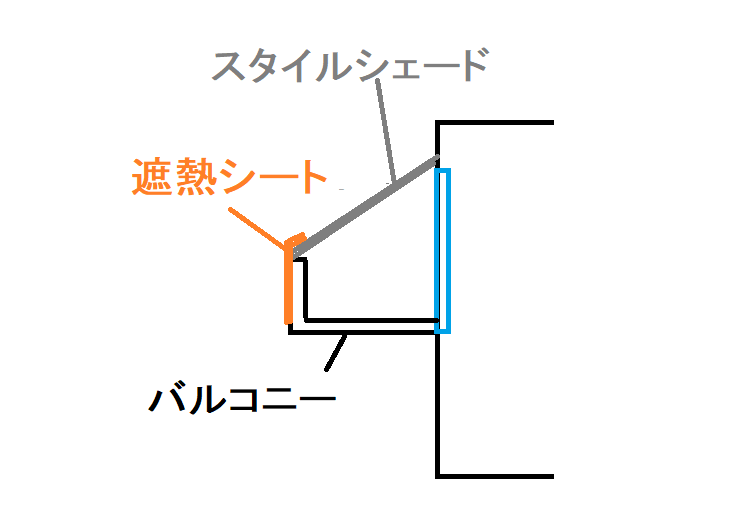

さらにしっかり遮熱するには…?

もし可能なら、図のように、バルコニーの前壁の外側にも、遮熱シート(オレンジ部分)を垂れ下げられたらいいな…と想像しています。

バルコニーの地面よりは太陽の熱の影響を受けないかもしれませんが、コンクリートの前壁なので、その部分も直射日光から守れれば、よりバルコニーが熱くなるのを防げる気がします。

ただ我が家のバルコニーの前壁は色が白なので、熱を吸収する濃い色のシェードを付けてしまうとあまり変わらないのかも…?

白っぽい色の遮熱シートで、風通しも良い物であれば効果があるのかな?

実際にやってみて実験してみないことには分からないですが、とにかくバルコニーが熱くなるのを守るのが我が家の遮熱対策の肝になる気がしています。

対策2:グリーンカーテン

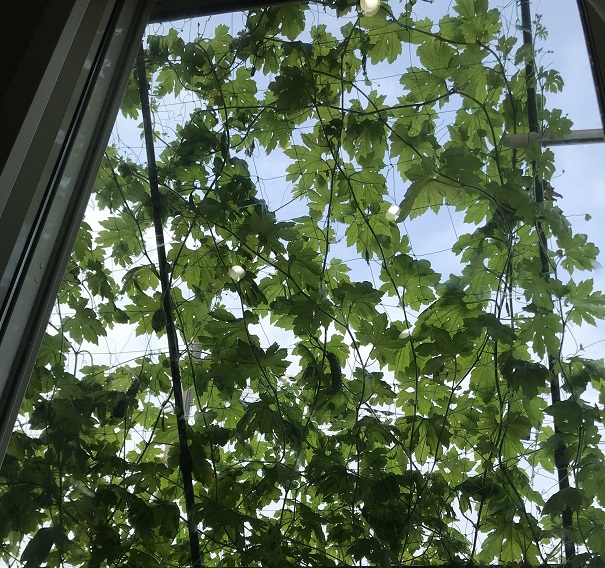

バルコニーで、ゴールデンウィーク頃にゴーヤの苗を植えて、グリーンカーテンを作るのが毎年のお決まりになってきています。

南西側のバルコニーはゴーヤにすら暑すぎるようで、8月中旬頃になると枯れてきてしまうのですが、それでも、ゴーヤが何個か収穫できるし、成功すれば葉っぱがたくさん茂ってカーテンになってくれるし、見た目にも涼しいです。

ゴーヤがあるから水やりをしないとね、と、暑くても我慢して朝と夕方に水を撒く習慣もできます笑。

対策3:よしず

ホームセンターで見つけた、プラスチック製(樹脂製)のよしず。

2020年の夏に、約240㎝×180㎝というなかなかの大きさのよしずを3本購入して、バルコニーで使用しています。

使わないときは巻いてバルコニーで放置していますが、なかなか強いみたいで、少し変色はあるものの、3年ほど経った今も壊れず、まだまだ使える状態です。

バルコニーの床面や、外壁、窓に当たる直射日光をある程度防いでくれるし、室外機も日光から守ることができて重宝しています。

また、掃き出し窓2つの外側に、シェードを設置したのですが、シェードとシェードの間部分も空いてしまうので、その部分もよしずでカバーしています。

必要な場所に動かして使えるのがよしずのよいところだなあと思います。

対策4:人工芝を敷く

これは引っ越してすぐに、暑さ対策というよりも、見た目的に、夫がバルコニーを緑にしたいという希望で、リアルな感じの人工芝を敷きました。(芝丈35㎜のもの)

やっぱり天然の芝ではなく人工芝なので、直射日光にさらされるとけっこう熱くなります。

(もしかしたら、木製のタイルなどの方がもう少し暑さ対策にはなるのかも?)

でも、コンクリートそのままよりは暑くならない気がするし、芝丈が長くて見た目もまるで芝が敷かれているみたいだし、プール遊びをするときにもクッションになっていい感じだし、割と気に入っています。

対策5:水まき・打ち水

2階リビングが暑くて仕方がない時、夫がバルコニーに出て水まきを始めました。

そんな原始的な…と思っていたのですが、一気に熱が冷めたような感じがして驚きました。

当然ですが、熱を持ったバルコニーの床や外壁、窓などが、水で冷やされれば、輻射熱もある程度は冷めるのかも。

ちょっと手間ではありますが、本当に暑い午後は水まき、打ち水を日課にするとよさそうです。

でも暑いときに一番暑いと思われる南西側バルコニーに出るのはけっこうつらいので、「スプリンクラー」でも付けて自動的に水を撒けるようにしたい…!けっこう切実に思います。

とりあえず、バルコニーに外水栓をつけておいてよかったです!

水栓に、アイリスオーヤマのシンプルなホースをくっつけているので、バルコニーに出ればすぐに水まきができます。

まとめ:広いバルコニーに少し後悔しつつ遮熱対策でカバー

広いバルコニー、流しそうめんをしたり子どもがプール遊びをしたり、ゴーヤのグリーンカーテンなどガーデニングをしたり、洗濯物をたくさん干したりと、けっこう活躍はしているのですが、

夏の遮熱対策を考えるとけっこう、かなり、足を引っ張る存在ですね、「広いバルコニー」という存在自体が笑。

もっと最低限のサイズにすればよかったのかなあとも思いつつ、もうこうしてしまったのは仕方がないので、これからも色々と対策を試行錯誤していこうと決意しています。