引き戸と開き戸…それぞれにメリットとデメリットがあるのですが、

間取りを考えているときは、色々な本で勉強した結果、「引き戸を使うと部屋を広く使えるらしい」ということが印象に残り、

子ども部屋に取り入れてみたい!と思いました。

子ども部屋の入り口を「引き戸」にしてみたかった

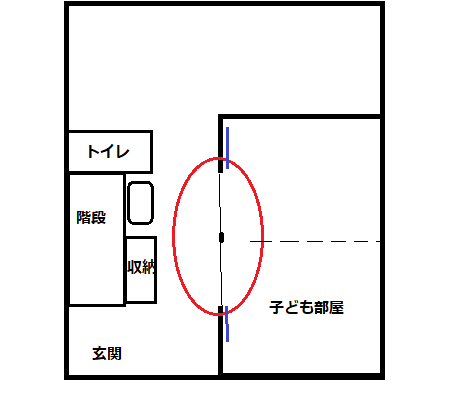

上の図は我が家の一階のざっくりとした間取りなのですが、

子ども部屋は、いずれ二つに分けられるように、ちょっと広めです。

奥に寝室があるので、廊下がどうしても長くなってしまい、ちょっとスペースがもったいないな…と思った私。

そこで、本で見た情報を参考に、子ども部屋の扉をこんな風に隣接させ、どちらも引き戸にしてみる!という方法を思いつきました。

そうすると、まだ子供たちが小さいうちは、引き戸を開け放して、廊下も子ども部屋の一部分として、広々と遊べるじゃん!ということ。

どうしても、ドアとドアの真ん中には柱が入るものの、引き戸を開けておけると広々と見えそうなのは、なんとなく想像できますよね。

他者からの意見は…「広々とは見えない」

でも、夫やハウスメーカーの担当の方からは、「別にそんなに広々とは見えないかも…」と言われました笑。

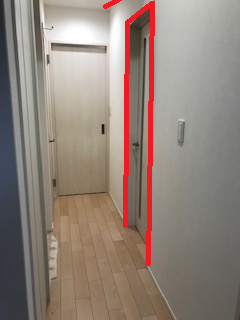

これは現在の、開き戸の子ども部屋の入り口ですが、結局、扉は天井まではないので…。

この赤枠の入り口が二つ隣り合ってできるだけで、開けっ放しにしていても、あまり広々と感じることはできないのでは…?と言われました。確かに、そうかもしれませんね…。

天井までの高さのあるハイドア?で、引き戸が隣り合っていれば、もう少し広々と見せることができたのかもしれません。

結局、引き戸は実現できなかった理由

それでも「子ども部屋の扉を引き戸にする」ことをなかなかあきらめられなかった私。

紆余曲折の末、結局は、子ども部屋の引き戸は、実現できませんでした。

理由1:照明のスイッチが付けられなくなるため

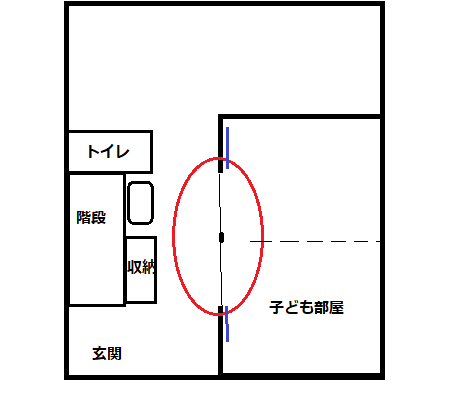

理由の一つが、引き戸にすると、その戸を収める部分に電気のスイッチをつけられない!ということ。

この図の、青い線の部分です。

入っていすぐに、電気のスイッチ付けたいですよね…。ここにスイッチを付けられないのは、かなり痛いです。

理由2:将来、部屋の仕切り位置を限定させない(選べるようにする)ため

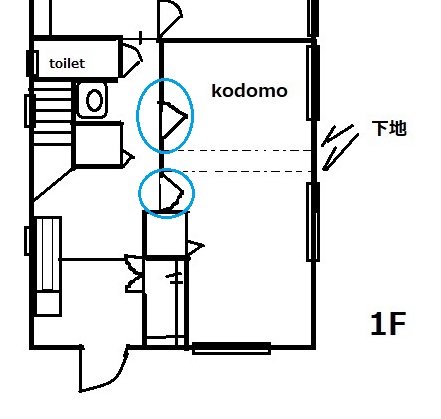

それから、気づいてしまったのは、ドアを上の図のように隣接させてしまうと、将来、部屋を二つに分けることになった時に、部屋と部屋を分ける部分(境界線)が限定されてしまうこと。

結局、下の図のように(青いマル)、ドアとドアを少し離した方が、境界線を少しずらしたり…という臨機応変さが生まれるのです。

そのおかげで、将来もし壁を付けたいと思った場合のために、天井に下地を入れてもらったのですが、念のために少しずらした場所に二か所に下地を入れてもらうことができました。

そうすれば、「こっちの部屋一人だからちょっと狭く」「こっちの部屋はちょっと広く」というような、臨機応変な対応ができますよね。仕切る位置を微妙にずらすことができる、というのは意外と重要ポイントではないかなと。

というわけで、そんなこんなで、引き戸で部屋を広々と使う…というアイディアは、夢に終わったのでした。

でもどこかに、「引き戸で廊下も広々と使う技」を取り入れてみたかったな…。

※追記※あとで調べたら、「アウトセット引き戸」という方法があり、壁の外側にレールを設置するタイプで、DIYもできるそうです!これなら部屋内の照明スイッチの場所も影響を受けずいいかも…

→子供部屋が、玄関のせいで狭くなってしまった経緯