2021年現在、庭先にオリーブの苗木を植えてから、2年が経ち、すっかり私の背よりも大きく成長しました。

オリーブは、冬の剪定の適期が2月、もしくは1月・3月あたりということなので、2021年1月に剪定をしてみました。

でも、そもそもの樹形がイマイチなせいで、あまりうまくいかなかったかも…。

オリーブの剪定(せんてい)について

オリーブ、冬に剪定、なぜ?

冬は、オリーブの木が成長しない停滞期なのに、どうして冬に剪定するんだろう…と少し疑問でした。

- 芽吹きを促すため

- 果実を付ける枝が元気に育つようにするため

- 太陽の光や風が全体に届きやすくなり、病気や害虫を防ぎ、健康に育つようにするため

- 木の形を好みのものにするため。茂りすぎて邪魔になるのを防ぐため。

このような理由があるのですが、風通しがよくなるようにとか、樹形が崩れないようにするための剪定は、1年を通して行った方がいいとのこと。

(参考文献:岡井路子著「オリーブ」,NHK出版,2018年10月)

剪定するべき枝はこんな枝

剪定するべき枝は、このような枝です。

- 枯れた枝、

- 下向きに伸びる枝、

- 同じ方向に伸びる枝(平行枝)、

- 木の内側に伸びる枝、

- 交差する枝、

- ひこばえ(株元から出ている枝)、

- 伸びすぎた枝、

普段から1年を通してこういった枝を中心に、いらなさそうだなと思った枝を常に剪定するようにしてきたのですが、

冬の剪定はもう少し大胆に、要らない太い枝もバッサリ切ろうと思い、「切り口癒合剤」を用意してとりかかりました。

剪定がしやすい鋏を使う・晴れの日に切る

雨の日や曇りの日は剪定に適さず(切り口から病気が入ったりするかもなので)、晴れている日が向いています。

風のある日も、切った枝や葉が散らばるので、風のない穏やかな日が剪定しやすいです。

ちなみにネットで買った専用の剪定ばさみ、本当によく切れるのでちょっと太めの枝も切りやすくて助かっています。

※さらに樹高が高くなってからは、「伸縮刈込バサミ」を買うと便利になりました!

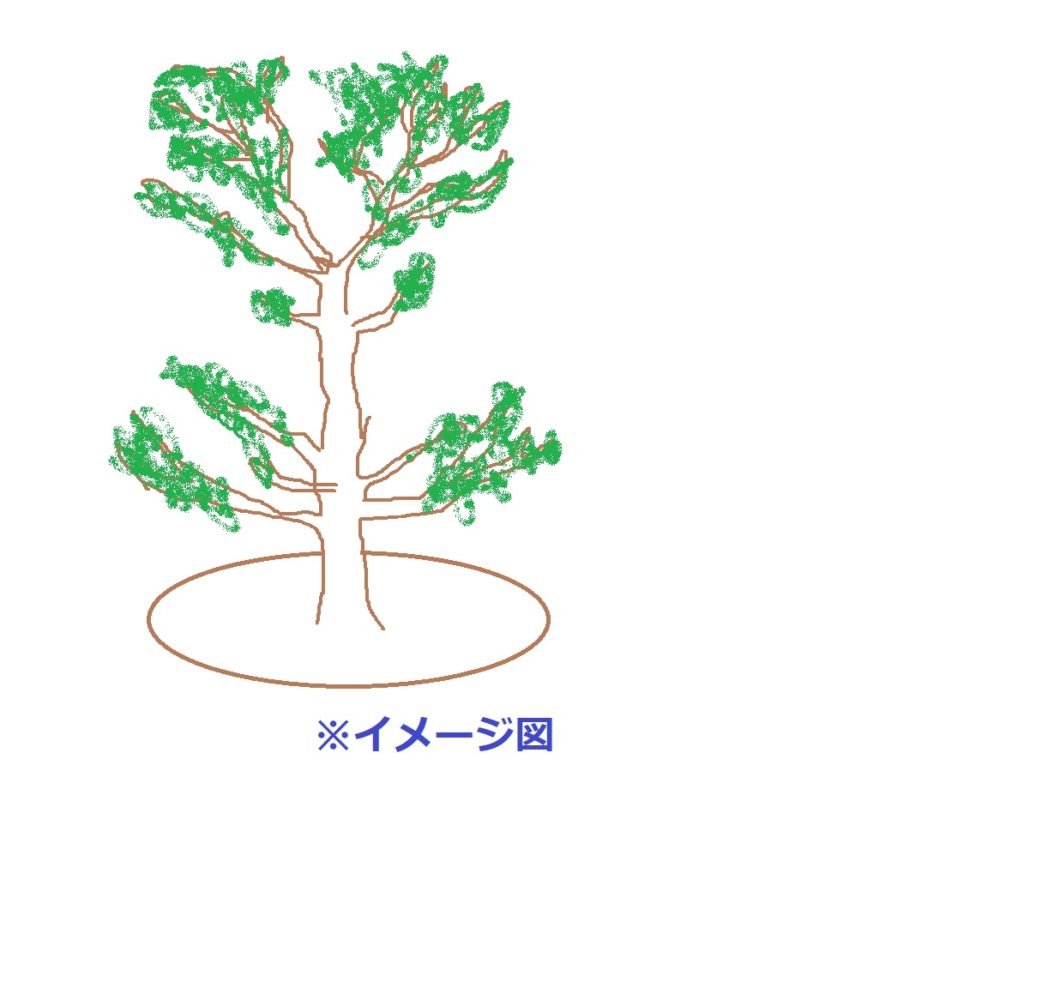

樹形が変、形が悪い、二股に成長したわが家のオリーブ…原因は?

①剪定の仕方を知らず、下の方に太い枝が伸びてしまった

木の下の方に、やたらと太い枝がたくさんあって、とても自分の力とふつうの園芸ばさみでは、切れないくらいの太さ。

それらのせいで、樹形としてはイマイチで、なんとかしたいと思っていたのですが、今年の冬も断念してしまいました。

オリーブを植えてしばらくの間、どんな枝を切り取るべきか全く知らず、最初はとにかく生えっぱなし、成長しっぱなしにしていました。

その結果、本来なら切っておくべき、下の方の枝も成長し続けて、かなり太くなってしまいました!

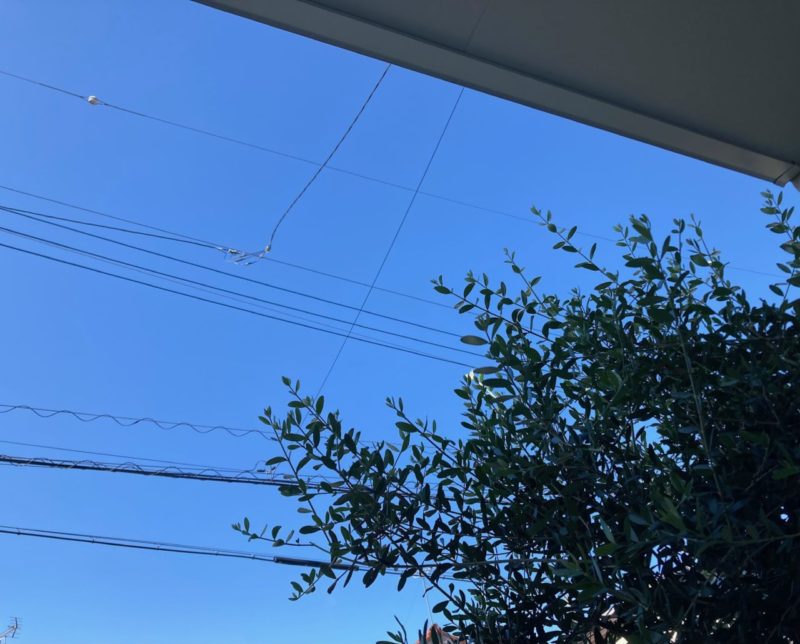

※上は2020年7月のオリーブの様子。

※上は2022年8月のオリーブの様子。

あまり形がいいとはいえない結果になっているので、最初のうちから、剪定の仕方をきちんと学んでおくべきだった…。

②主幹部を切った後、二つに分かれて成長してしまった

そして2019年の秋、伸び切って茂りすぎたオリーブに、スズメガの幼虫がはびこり、葉がかなり食べられて寂しい姿になってしまうまでその存在に気付くことができませんでした。

さらに、先端の葉は何か所も「ハマキムシ」にやられて、葉がまるまったり黒いブツブツがついりで、気持ち悪いのでそれらもばっさり剪定してしまいました。

その結果寂しくなってしまった樹形をリカバリーするべく、さらにおかしな剪定をした結果、一昨年の冬はかなり貧相姿のオリーブになってしまいました。

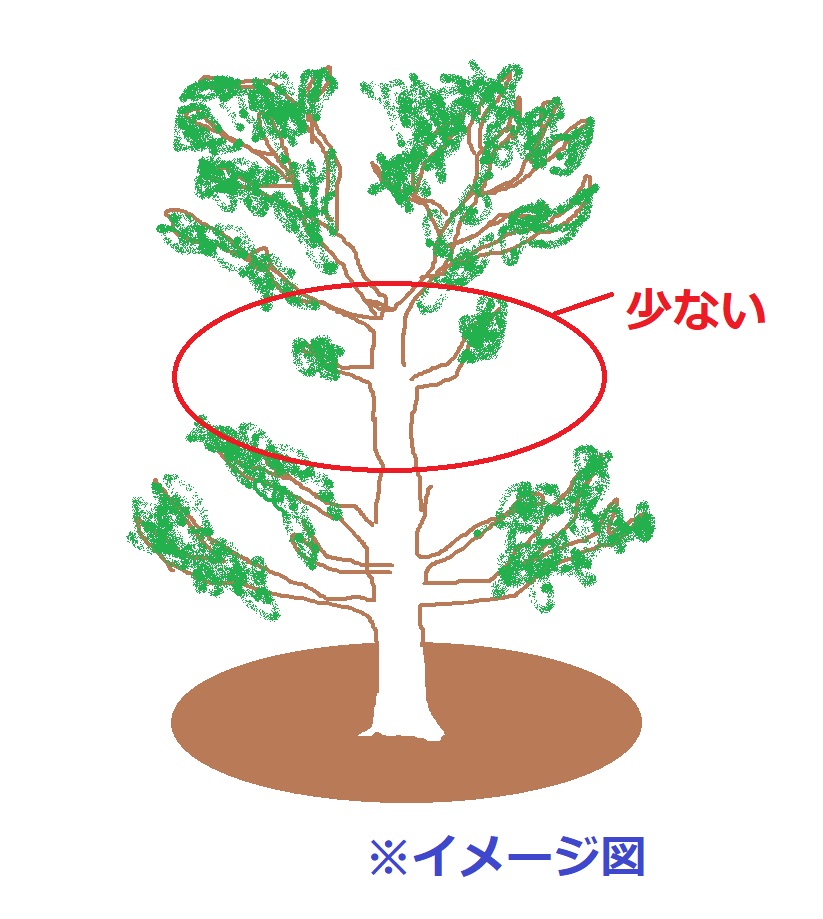

そのときの後遺症で、まんなかあたりの枝がやたらと少なく、下の方と上の方がやたらとボリューミーで、おかしな形に…。

※2019年10月の様子。

しかもスズメガの被害の時に、一番真ん中の幹(主幹)も切ってしまったので、一番上は二股に分かれて伸びています。

(これは、木の高さを抑える意味では、結果的にはちょうどよい剪定だったようですが)

ちなみに2020年の秋は、スズメガの幼虫を5匹以上(!)捕獲したのですが、まだ小さいうちだったので、あまり葉を食べられる被害に遭わず、なんとか葉の数も保てました。

でも、今回、不要な枝の剪定をしていくうちに、なんとなく、「あ、さみしくなってしまったかも…」と途中で思ったので、これ以上の剪定をとりあえず中止。

ご近所にある立派なオリーブに比べたら、なんとも貧弱で、形の悪いオリーブに見えます…

が、害虫の被害を乗り越え、なんとかここまで育ってくれている大切なシンボルツリーなので、これからも頑張って育てていきたいと思います。

その後は、このオリーブは、育ちすぎというくらい育ち、毎年、いくら剪定してもすぐにモッサモサになるという、ものすごい強さを発揮しています…

剪定以外のケアも

冬の間に、剪定だけではなく、苦土石灰も施しておきました。

オリーブは弱アルカリ性の土を好むので、毎年2月に、石灰(苦土石灰や結城石灰など)を木のまわりにまいてあげると良いそうです。

このときに肥料も一緒にまくのも良いそうなので、2月になったら施肥と苦土石灰での土壌改良を、忘れずに行う予定です。

今後もしっかり剪定していきたい

今年は、虫の被害に遭わず、元気に育ってくれるといいのですが…(もう幼虫は見たくない…)。

次は、幼虫が卵から返る前に、卵の状態で見つけたいので、観察を欠かさないようにしたいし、

そもそも卵が産み付けられることのないように、何か対策をしたいのですが…あまり対策方法はなさそう。

やっぱりシンボルツリーをオリーブにしたことをちょっと後悔しているかも…。

とはいえ、完全に虫が来ない木なんてないし、よく聞く「シマトネリコ」も、オリーブで被害に遭っている、ハマキムシとスズメガの幼虫に注意が必要らしいし、どれを選んでも同じだったのかな?

やはりしっかりと剪定して、木が内側まで蒸れにくく、風が通るようにしておくことが、一番の虫対策になるようなので、これからも適宜剪定を続けていきたいと思います。