階段下などに、ロールスクリーンを設置してもらったのですが、家を建ててしばらくしてから、「ロールスクリーンを付ければよかった」場所があることに気が付きました。

でも天井に、ロールスクリーンのための下地はないし、カーテンなどほかの方法で代用しようか…ということも本気で考え、実行してみたりもしました。

階段下や、縦すべり窓に付けた「ロールスクリーン」が便利

階段下には、二階リビングの冷房を下に逃さないため&玄関から階段を見えなくするためのロールスクリーンを設置しました。(スマートコード式)

こちらはスマートコード式で、バーをひっぱるだけでパッと上がり、下げる時も2回ほど下に引けばいいだけなのでとても楽です。

スマートコード式のロールスクリーンが使いやすくてつけてよかった!という詳細記事

他にも、リビングの細長いタテスベリ窓や、寝室の窓、トイレの窓にも、ロールスクリーンを付けてます。

これらはチェーン式ですが安定感があって上げ下げしやすいですし、あまり頻繁に上げ下げしないので全く問題ありません。

家づくりで、カーテン類にかかった価格や詳細

目隠しのために、ロールスクリーンをつけたかった場所

ロールスクリーンは、居室の間仕切りというよりは、何かを隠したいとか、一時的におろしておきたい時があって…という場所の方が向いていると思います。

私の場合は、洗面所と、寝室に、目隠しのためにロールスクリーンを最初から付けておけばよかったな…と思っています。

洗面所と脱衣所の間

・洗面所と脱衣所の間。→脱衣所にいる人と、洗面・トイレに出入りする人の目線を遮りたいから

脱衣所と洗面所を完全には分けられなくても、気になる時だけ隠せるように、洗面所と脱衣所の間に、ロールカーテンを付けたかったです。

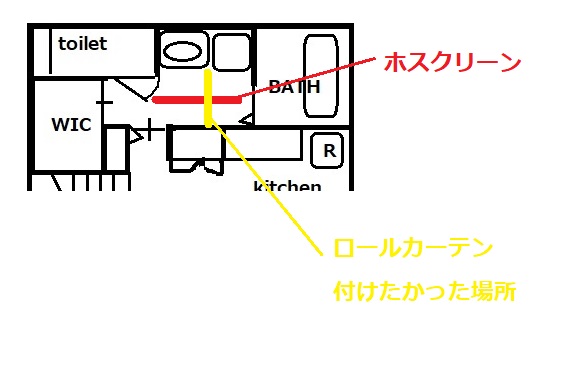

しかし、たった2畳の洗面脱衣所ですが、どうしても天井に物干しざお(ホスクリーン)を付けたいというのが譲れず…。しかも、天井にしまえるタイプの、天井埋め込み式にしたかったので、そこにさらにロールカーテンのレールを入れることは叶いませんでした。

我が家が洗面所の天井に取り付けた昇降式ホスクリーンについての使い勝手など

寝室とクローゼットの間

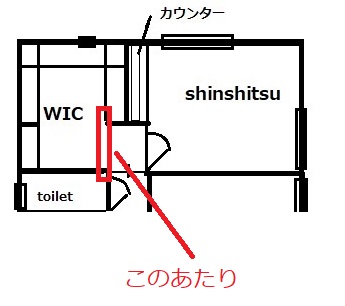

・寝室とWICの間。→寝室に入るにはWICも見えてしまうから。

寝室の間取りは上の図のようになっているので、寝室に入るときには必ず、寝室の隣にあるウォークインクローゼットの中の様子が見えてしまうという状態です。

寝室なんて、誰も入ってこないし、クローゼットがゴチャゴチャで見えたとしても問題ないだろう!と思っていたのですが、意外と、内窓の下見、工事の人とか、点検の人とか、けっこう案内することがあり、クローゼットも丸見えなので、しまったなという感じです。

まあ、クローゼットの電気を消していれば、真っ暗でほとんど見えないということも多いですが。

※寝室の天井に、上の写真のように、点検口?があって、時々、ちょっとそこを見ていいですか?と言われます

この広めクローゼットは、洋服がたくさんぎゅうぎゅうに吊られているだけならまだしも、足元にはメルカリ用の保存段ボールや梱包材が置いてあり、旅行用バッグやカートなどが所狭しと並べられ、おさがり用の洋服を詰め込んだ段ボールや大きなバッグやらもゴチャゴチャと…。

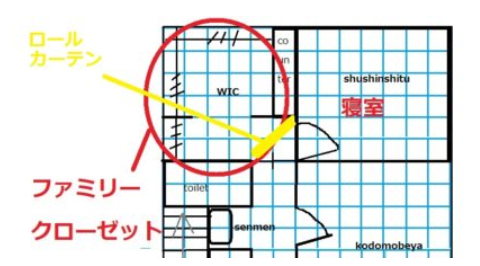

建築中から少し思ってはいたのですが、やっぱり、このクローゼットを見えなくするための、ロールカーテンを付ければよかったな…と。

上の図の黄色いナナメ線を入れた部分に、ロールカーテンを付ければ、隠せたかな?と思います。

突っ張り棒を使ったりして、何とか自分でもスクリーン類を付けられるかもしれませんが、ナナメだとなかなか難しそうだし、ハウスメーカーの方からは、「突っ張り棒はよくない。壁などにかなり負担をかける」というようなことを言われた記憶があるので、なるべく避けた方が良さそうです。

天井部分にはロールカーテン用の下地もないし…せめて下地をつけてあれば、あとからリフォームもしやすかっただろうなとちょっと後悔です。

ロールスクリーン以外の間仕切りアイディア・方法

ロールスクリーンを付けたかった場所には、天井に下地もないので、他の方法で目隠しや仕切りができないか?を考えてみました。

パーテーションや、衝立を置く

温泉や病院とかで見る衝立やパーテーション。シンプルですが、狭い洗面・脱衣所なので、ちょっとジャマかな?という気もします。

「曲がるカーテンレール」を設置する

曲線で付けられるカーテンレールがあるそうで、それなら天井の障害物を避けながらカーテンが設置できるかも…。

シャワーカーテンのようなイメージで取り付ければ、普段は開けておき、仕切りたいときは気軽にシャッと閉めれそうなイメージがわきます。

ほかにも、物干しワイヤーとして有名な「pid」などを使うという方法もあるかも…。

カーテンをつるす

天井からぶら下がっているホスクリーンのポールを使って、布を垂直方向にぶら下げる、という方法を思いつきました。

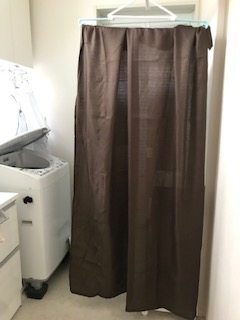

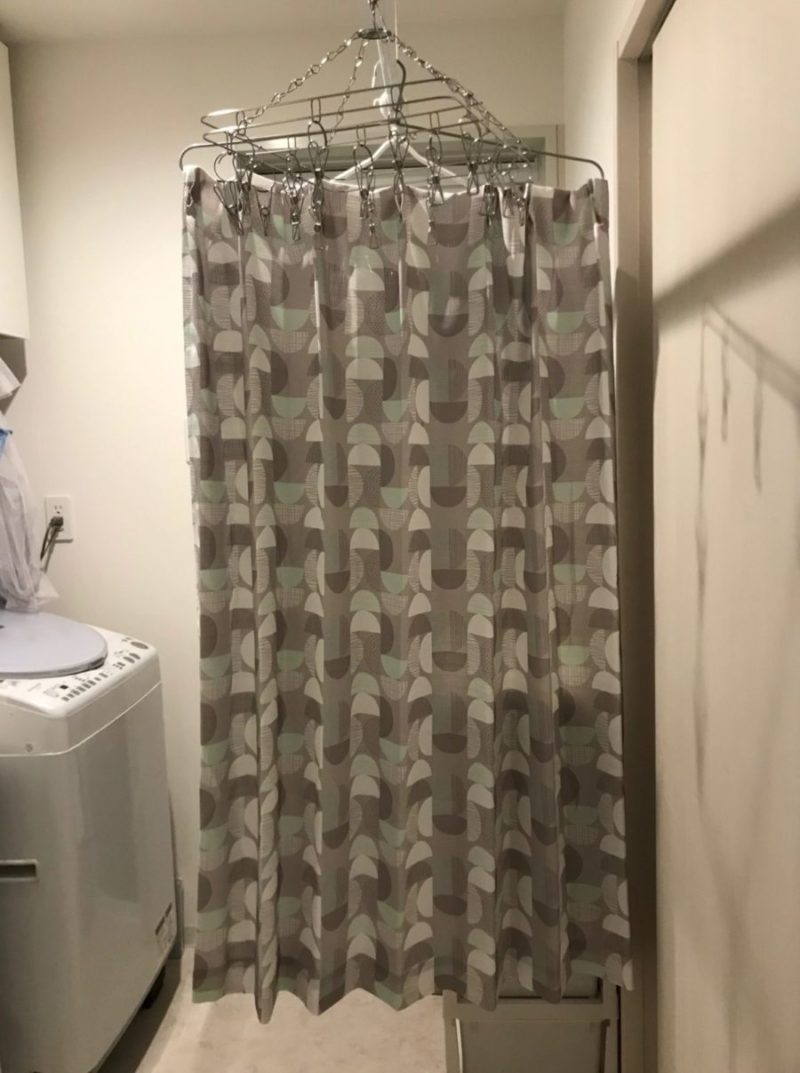

早速、洗面所と脱衣所の間の目隠しとして、家にあったカーテンをハンガーでつるしてみたら意外といけるかな…?見た目的にちょっとイマイチかな?(家族からは何コレ!?と不評でした…。)

※その後、キャンドゥで買ったシンプルなバスタオルハンガーを使って、ニトリで買ったカーテンをつるしてみると、こちらは好評でした!

さらにしっかり仕切れるように、誰かがお風呂に入るときは、洗濯バサミで固定しています。

ニトリのカーテンで洗面所と脱衣所の間に目隠しカーテンを付けた詳細。

ニトリのロールスクリーンを子ども部屋にDIYしたときの詳細。